Volumetrie pure, decorazioni asciutte o assenti, primato della funzionalità, adozione di nuovi materiali: dalla Casa del Fascio di Como alla stazione ferroviaria di Firenze, storia di un’esperienza che, dopo quasi un secolo e alcuni tentativi di damnatio memoriae, resta una presenza tangibile in Italia

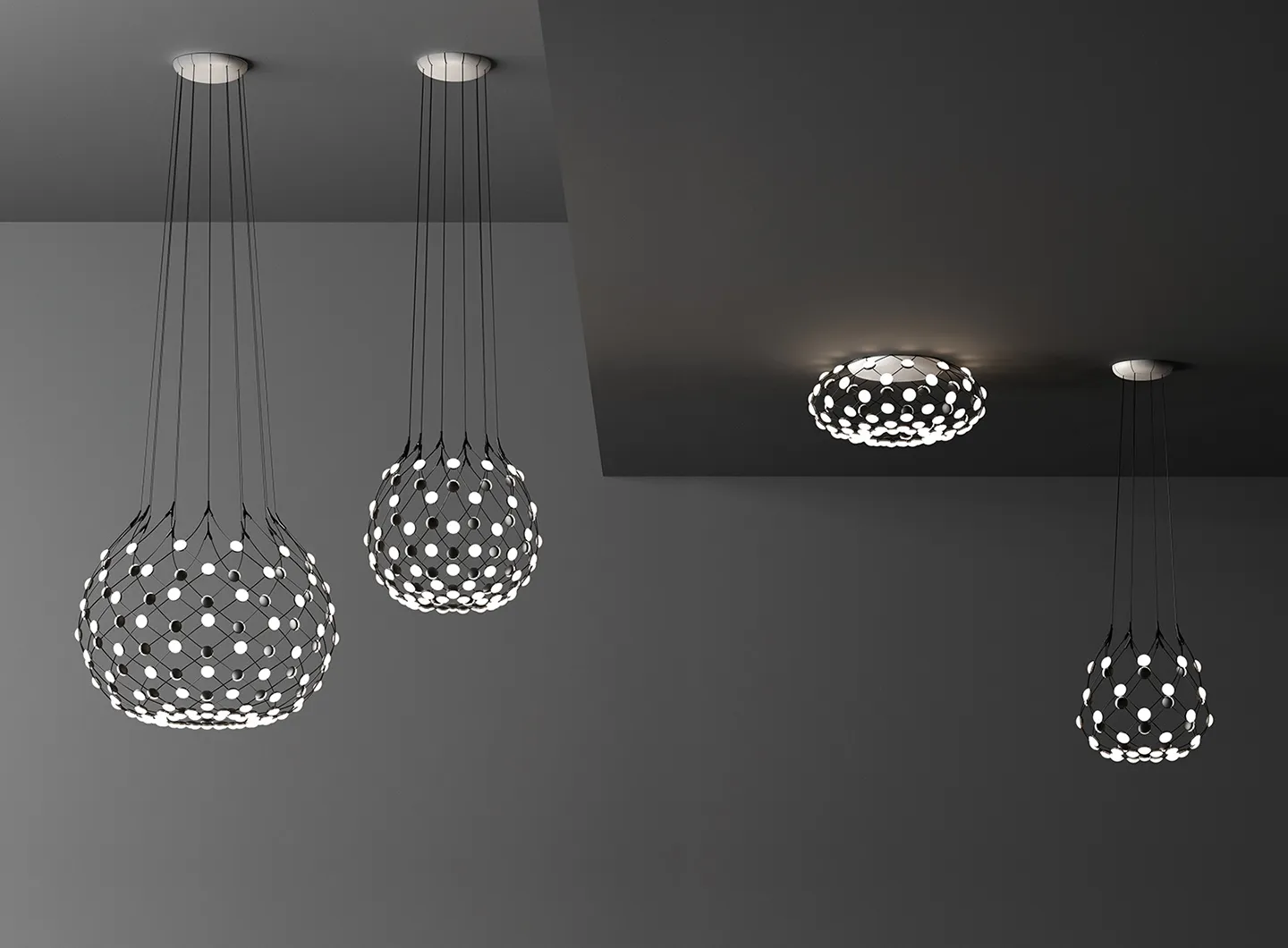

Francisco Gomez Paz

Francisco Gomez Paz, Eutopia, 2018

Il contatto con la materia gli dà energia. Le sue mani pensano e poi costruiscono. E per lui il design è un atto di espressione culturale

Si fa sempre più largo l’idea, o meglio, la necessità di attribuire una consapevolezza agli oggetti contemporanei. Intendendo, con questo, la capacità di esprimere i motivi per cui sono stati realizzati, e il processo che ha portato alla loro realizzazione. I principi progettuali, e quello che fa Francisco Gomez Paz, sembrano ricalcare al meglio questa idea. Argentino, classe 1975, vive fra Milano e Salta. Una città a 1200 metri sul livello del mare, distante 1400 chilometri da Buenos Aires, equidistante da Cile e Bolivia e a un passo dalla linea del Tropico del Capricorno. Un posto da cui è difficile allontanarsi. Anche solo con la mente. Infatti, i suoi progetti, dai successi industriali – in particolar modo nel mondo della luce – a quelli più lenti e personali, nascono con il cuore tutto lì. Dove vive per sei mesi l’anno e ha il suo Atelier. Attrezzato di tutto, più che uno studio in senso stretto, è un laboratorio dove dare forma alle idee a marchio Gomez Paz Design & Crafted. Lì, con paziente lavoro, è nata la sedia Eutopia, che è stata acquistata dal Vitra Design Museum e si è aggiudicata il Premio ADI Compasso d’Oro 2020. Con questa motivazione: “Oltre al design del prodotto è interessante il design del processo; realizzato in Argentina con materiali naturali del territorio, poveri e rinnovabili”.

A differenza dell’utopia, Eutopia rappresenta l’ideale possibile. È una finestra di speranza per quanti vivono in contesti meno strutturati, non industrializzati. Volevo dimostrare ai giovani creativi che non è necessario andare a vivere nei grandi centri industriali, per realizzare i propri progetti. Che può nascere un mondo di nuove idee proprio da questi contesti, grazie anche alle opportunità che offre la diffusa conoscenza tecnologica. Era una tesi, che ha poi innescato tante cose inaspettate. Ho impiegato tre anni a realizzarla, era la mia prima sedia e mi sono approcciato con molto rispetto. Avrei potuto sbagliare, ma era un rischio che mi stavo assumendo io. Infatti, il lavoro l’ho sviluppato all’interno del mio Atelier, alla cui definizione mi dedico da oltre dieci anni, e ora – in parte anche grazie al periodo del lockdown, che ha imposto a tutti di impegnare al meglio il tempo sospeso – posso dire di avere completato, con tutte le macchine e gli strumenti necessari per realizzare prototipi e oggetti finiti. Per me è importante il contatto con la materia, mi dà energia. E poi, le mani pensano.

È stato uno dei miei primi progetti, e lo devo all’incontro casuale con Andreina Roja titolare della Fondazione Sumampa, che valorizza e riscopre il valore autentico della tradizione di artigiani del nord dell'Argentina. Mi ha portato a considerare il design come un atto di espressione culturale. Fu un'enorme soddisfazione vedere qualcosa fatto nella mia terra, con una tecnologia unica, che non si conosce o non si può fare a Milano, accanto ai migliori prodotti del mondo. Penso che ci sia una cultura main stream, dominante, più efficace, ma che ci sono elementi di valore in altre culture che non riescono a essere integrate. Questo può essere il ruolo del progetto: integrare questi elementi al sistema e generare altro valore, utilizzando il know-how della manodopera, e delle tecnologie artigianali che, appunto, sono uniche. Bisogna riuscire ad arricchire il main stream, che sarà sempre attuale, ma non con la ripetizione di stilemi. Cioè penso che la prima percezione di un oggetto sia legata all’estetica, ma andando in profondità, è la gestione del progetto a dare il vero valore. La mia professione può scoprire tutto questo, pensando al suo ruolo sociale.

Anche l’incontro con la luce, con Luceplan in particolare, è stato casuale. Non mi considero un light designer, amo la missione olistica del progetto. Quanto più si allarga, tanto più arricchisce. Mi appassiono alle idee che trasporto nei processi e che piano piano portano alla forma, a forme diverse. Hope ha aperto una strada. Era un momento fortunato, si studiava l’applicazione delle nuove sorgenti luminose, il LED nello specifico. Hope si può dire che è un monumento alla testardaggine! Un segno di speranza che mi ha aiutato molto. E poi l’azienda mi ha dato tanta fiducia, nel seguire i miei processi, in un percorso che tenta sempre nuove strade, che a volte possono portare a vicoli ciechi. Non faccio tante cose all’anno, circa 130 prototipi. Richiedono tempo e impegno, e la fiducia delle aziende è fondamentale.

È un progetto a cui tengo molto. Anche perché l’ho condiviso con Alberto Meda che stimo enormemente e a cui sono riconoscente per il supporto che mi ha dato nella professione. Il progetto è nato dal nulla, lui tornava dall’Africa dove aveva visto con i suoi occhi il grave problema della carenza d’acqua, e d’acqua potabile in particolare, e quello del suo trasporto. Quindi abbiamo pensato a come portare in una bottiglia il processo di purificazione dell’acqua. I premi che abbiamo vinto ci hanno consentito di sviluppare il progetto, ma noi non siamo un’azienda, siamo ancora alla ricerca. Però un progetto come questo fa capire quanto sia importante ampliare i propri orizzonti progettuali. Un piccolo passo, un tuo modo di agire, può davvero far fare passi da giganti alla società. È la storia dell’umanità.

Credo nella forza dei pensieri. La bellezza è il risultato a cui portano, è il segno della speranza. La nostra prosperità ci ha portato a credere in noi, ma non ci rendiamo conto fino in fondo che siamo un cancro per la nostra specie. Siamo felici solo se otteniamo sempre di più. Sembra che non basti mai quello che abbiamo o che abbiamo raggiunto, in termini economici e di oggetti. Bisogna correggere il tiro. Portare avanti solo le cose che effettivamente fanno bene, e avere il coraggio di abbandonare ciò che fa male. Non è questione di ridurre, ma di non produrre più cose dannose e in modo dannoso. Non ci sono alternative. Per pensare al futuro, e dare futuro, bisogna avere speranza e il progetto in sé è speranza.

Lo spazio di gioco è una cosa seria

Non solo luoghi del divertimento, ma veri propri cardini della socialità dove gli individui si incontrano, creano legami e costruiscono fiducia

La seconda edizione dei Tavoli di Lavoro (Eco) Sistema Design Milano

Dal ruolo delle politiche culturali e della formazione, alla nascita di nuovi pubblici e pratiche emergenti, fino alle reti innovative tra territori e design. Il racconto della giornata di lavoro di giovedì 25 settembre nell’ambito del progetto di ricerca promosso dal Salone del Mobile e dal Politecnico di Milano